| |

|

目次

1 はじめに

2 若者を取り巻く労働環境

3 技術者

4 労働法

−賃金等条件と退職

5 ジョブ型勤務制度の設計

6 最後に

5. ジョブ型勤務制度の設計

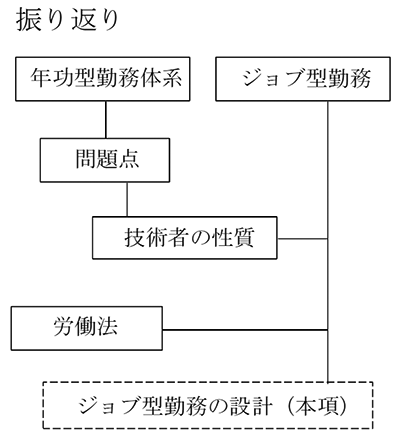

ここまでを振り返る。

会社には、従来、年功型勤務体系があることを理解するとともに、ジョブ型勤務という制度が可能であることを知った。歴史をさかのぼって現代という時代の勤務環境およびそれがもたらす問題点をみてきた。技術者とはいかなる職業かを確認した。そのうえで、ジョブ型勤務を設計するための準備として労働法を瞥見した。

さあ、この後、ジョブ型勤務をどのように作るのか、検討しよう。もとより勤務体系は組織に固有のものである。すなわち、組織の数だけ勤務体系がある。ここで述べることは標準的な手順である。

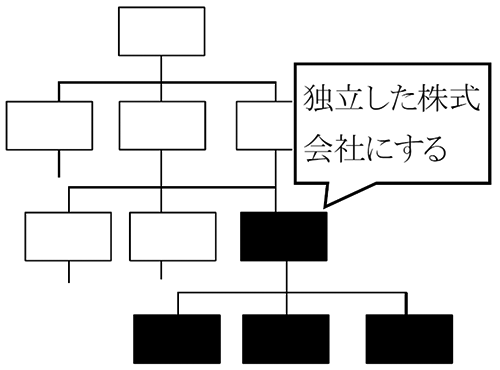

筆者は、年功型勤務体系とジョブ型勤務とは両立しないと考える。職場の精神的なあつれきを避けるため、ジョブ型勤務を適用する組織は、元の大組織から切り分ける(=独立法人とする)べきであると考える。ここでは、組織形態に関する予備的知識をふまえ、組織の切り分けから始める。

|

|

5.1 予備的知識

(1)構成

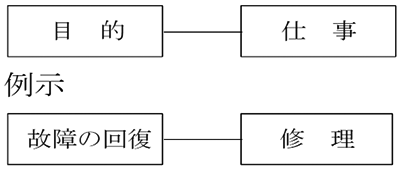

- 目的・仕事

生計を立てるための活動には目的がある。目的を達成するための活動を仕事という。目的と仕事は結びついている。仕事は働きともいう。

|

|

- 階層

仕事には階層がある。

社長、部長、課長なども階層であるがこれは肩書と言われる。ここでは、肩書ではなく、仕事に共通に存在する内容をみる。すなわち、社長にも部長にも課長にも内在するものとして下記を考えることができる。

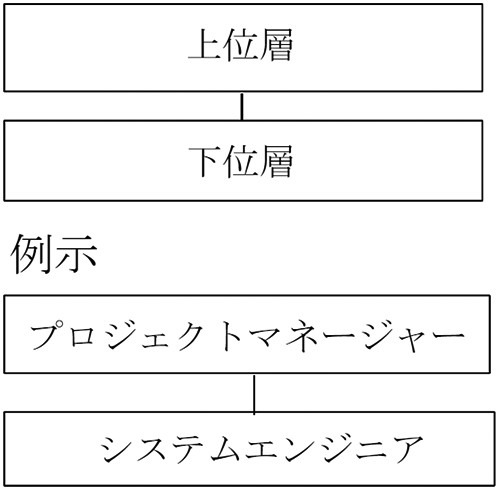

- プロセス

それぞれの階層には、それぞれのプロセスがある。すなわち、職務には職務レベルの入力・加工・出力があり、作業には作業レベルの入力・加工・出力があり、要素作業には要素作業レベルの入力・加工・出力がある。

- 階層

組織は、経営上の役割に応じて、階層から構成される。

- 組織構造

組織の構造は一般的に下図のとおりプロセスと階層とを重ね合わせた形をとる。よくよく観察すると、二つの場合があることがわかる。一つは、プロセス(入力、加工、出力)とマネージメントから構成される組織(下図左側)である。他の一つは、各プロセスの従業員がいて、従業員を調整する機能があり、その機能がプロセスとなっていて、調整の機能をマネージメントする組織(下図右側)である。

前者には製造部門、経理部門など比較的安定した職務が該当し、後者には営業部門、企画部門など個々の仕事が調整されながら進捗する部門が該当する。

|

|

|

- 職責

職務には職責が付随する。職責とは、使用者から要求され、その成果に報酬が支払われる対象である。ジョブ型勤務は職務に報酬が支払われるが、同一の職務のなかであっても、果たした職責の程度によって、報酬の額が異なるように設計される。例えば、上図・右側において三人の調整担当者の職務が同じであったとしても成果が異なれば使用者は異なる報酬を支払う。

|

|

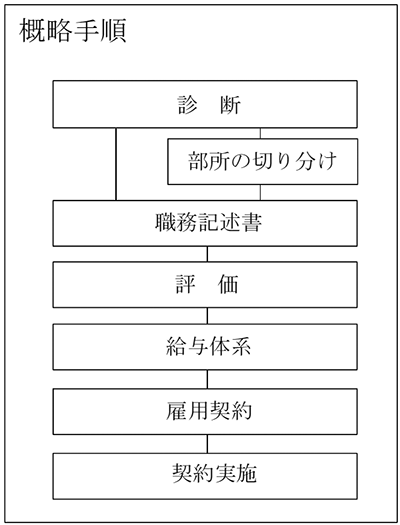

(2)概略手順

ジョブ型勤務の設計は、概略、次の手順で進める。詳細はそれぞれの節で説明する。ここでは鳥瞰的イメージを得るため全体像を示す。

- 診断

対象と考える部所の課題を浮かび上がらせる。

新会社を予定する場合と既存組織とで異なる。

- 部所の切り分け

新会社にジョブ型勤務を導入する場合

→不要である。

既存組織の一部に導入する場合

→必要である。

理由:

勤務体系の混在を避ける

切り分けて小さな組織にすることによって

従業員の活性化を図る

|

|

- 職務記述書の作成

ジョブ型勤務は職務記述書が土台になる。この後のすべての作業は、職務記述書の新規作成、内容、変更などによって異なる。

- 評価・給与体系・雇用契約・契約実施

この制度を設計するにあたり、専門的なプロセスである。該当する節で説明する。

|

5.2 診断

診断は人体に関する健康診断と似た概念である。対象組織と標準的組織との対比をし対象組織の問題点を抽出するものである。会社が対象なので企業診断ともいう。

(1)場合

次の二つの場合で診断の内容が異なる。

- 新会社にジョブ型勤務を導入しようとする

- 既存組織の一部にジョブ型勤務の導入を考える

(2)上記[1]の場合

次の要領で診断する。

- 診断者 訓練された専門家

- 対象者 新会社の責任者および人事担当者

- 所要時間 3時間

- 内 容 新会社の目的・業務、従業員の専門性、競合会社の動向、などのヒアリングおよび検討・結論

(3)上記[2]の場合

- 概要

- 診断者 訓練された専門家

- 対象者 既存組織の担当役員、対象部所の責任者、その他関係者

- 所要日数 診断2日+報告・検討0.5日

- 内 容 対象部所、役割、勤務条件、成果(生産性)、従業員のモチベーション、課題など

- 診断目的

対象組織に所属する従業員の勤務条件(給料、時間など)とモチベーションを対照させる。

- 勤務の実態は、労働法に比べて、どうか?

- 上司と部下とのあいだの指示命令系統、ハラスメントの有無はどうか?

- 想定されている部所の切り分けは妥当か?

- など

- 結果

労働条件が適正であるにもかかわらず従業員のモチベーションが原因で生産性が悪い場合、組織を切り分けることは有効である。しかし、他に原因がある場合(例えば、同業者に比べて賃金が低い、など)はしかるべき対応をするべきである。本稿の対象外とする。

5.3 部所の切り分け

既存組織(の一部)にジョブ型勤務を導入しようと意図する場合であって、上記診断によって導入にメリットが大きいと判断された場合、対象部所を既存組織から切り分ける。すなわち、対象部所を独立法人とする。

5.3.1 意味

部所(部署ではなく、部所を使う)の切り分けとは大きな組織からその一部の組織を独立させること(別組織にすること)である。

専門性が強いこと、採算計算が可能であること、比較的独立に業務を遂行できること、が要件である。

例示:

・研究所

・情報管理部

・システム開発課

・保守課

独立させる組織の規模は、従業員が5名程度の場合もあり、40名程度の場合もありえる。

|

|

5.3.2 関係

新会社が独立したあとの新会社と元組織との関係は次のとおりである。

(1) 設立

新会社は、会社法の規定に従って設立され、取締役会、代表取締役などの機関、会計その他の機能が存在する。

概要(例示)

- 出資金 1,000万円

- 登記 会社法に乗って定款を作成し、法務局へ登記する

なお新会社およびその取締役・従業員が株式の買い取りができる旨定める

- 住所 元組織の所在地

又は、他住所

(2)取り引き

- 受注

新会社は元組織から仕事を受注し納品する。元組織以外から受注・納品しても良い。

- 管理費

新会社は経常利益高に比例した管理費を元組織に支払う。

- 人事交流

天下り、出向など人事交流は原則としてしない。

5.3.3 移行

元組織から新会社への移行は次のように行う。

- 手順1:

候補部所を決める

候補部所に所属する所員に説明する

- 手順2:

取締役会で「部所Aを切り離す」旨、決定する

株式会社Aを設立(登記)する

- 手順3:

部所Aへの参加希望者を、まず社内で、次いで社外で、募る

取締役を任命する

- 手順4:

取締役会を開き代表取締役を決める

- 手順5:

職務規定、その他の規定を決める

- 手順6:

業務を運営する

5.3.4 移行後の処理

(1)株式上場に関する考え

株式上場の機があれば株式上場する。

ただし、新会社は専門家集団の性質を持つため組織拡大にはなじまない

(2)解散

次の事由があれば、会社法第471条の規定に従って、解散する。

- 一 定款で存続期間を定めた場合、その存続期間の満了

- 二 定款で解散の事由を定めた場合、その事由の惹起

- 三 株主総会の決議

- 四 合併によって当社が消滅する場合の合併

- 五 破産手続きの開始

- 六 その他、裁判所から解散を命じられた場合

5.4 職務記述書

5.4.1 意味

本稿の冒頭で概略の意味を述べたが、あらためてきちんと説明する。

- 仕事

会社の目的を果たすための行動である。

例:

新規顧客開拓をする

製品を作る

- 職務

仕事の内容であり人が担うことで報酬を受けるものである。

例:

生産計画に従って材料を倉庫から機械場まで運搬し、マシニングセンターにセットし図面(または作業標準書に従って)切削し、出来栄えを、マイクロメーターなど測定器具を使って、検査する。所要の品質であることを確認したあと、製品を製品置き場へ届ける

- 作業

職務を構成するものである。作業を完遂することによって職務が達成されるものである。

例:

材料を倉庫から機械場へ移動する

プログラムを実装する

故障の回復を確認する

5.4.2 対象

一人の従業員が担う範囲を一つの対象とする。イメージ図を示す。

複数の従業員が同一の職務を行う場合、一つの職務記述書で済む。例えば、上図「加工」を8人が担当する場合、8人で一つの職務記述書で済む。

5.4.3 作り方

職務記述書は次のように作る。

- 作成者:管理者

- 媒 体:紙媒体が一般的であるが。動画を含む電子媒体(タブレットなど)でも可

- 新規の職務

手順1:

対象組織の入力と出力を明らかにする。前工程の出力、後工程の入力を考えると整合性がとれる。ここで前工程が社外組織であり、後工程が顧客である場合がある。

手順2:

入力・加工・出力のそれぞれにおいて、それが成立するための仕事を構想する。その仕事(構想)を、職務として、記述する。

手順3:

一人のマネジャー、従業員が担当することのできるボリュームに集約する。

手順4:

実際にやってみて内容およびボリュームを調整する。

- 既存の場合

手順1:

新規の場合と同じである。対象組織の入力と出力を明らかにする。前工程の出力、後工程の入力を考えると整合性がとれる。ここで前工程が社外組織(仕入先など)であり、後工程が顧客である場合もある。

手順2:

従業員からヒアリングし、まとめ、論理的な過不足を修正する。

手順3:

管理者は従業員に確認を求める。従業員の同意が得られた場合、完成と考えるが、同意を得られない場合、過不足を探すために従業員の職務を観察するなど調査をする。

5.4.4 維持

職務の変更に応じて職務記述書を改訂する。

例:

従来、作業者が倉庫から材料を機械場に運搬していたが、新たに配膳係が設置され、配膳係が材料を作業エリア近くに持ってくることになった。

- →次が必要になる。

- 配膳係の職務記述書の新規作成

- および

- 作業者の職務記述書の改訂

5.5 評価 16

職務記述書を報酬額と結びつける。そのため、二つの段階をとる。

- 手順1:

職務サイズ(点数)を決める

ここで職務サイズとは、その職務の複雑さ、対外的影響など質的なものである。職務の「難易度」と言ってもいい。

- 手順2:

点数(=職務サイズ)を基本給の額に結び付ける。

業界の状況も勘案する。

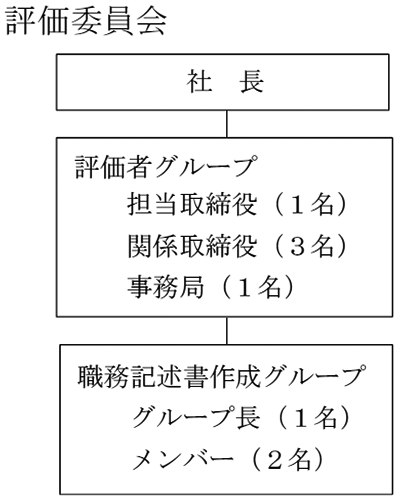

5.5.1 評価委員会

新会社における職務型給与を設計するため、職務を洗い出し、

それぞれの評価(点数付け)をすることを目的とした社内評価委員会

を立ち上げる。

評価委員会は次のA、B、Cから構成される。

- 社長:

承認する、または再検討を命令する

- 評価者グループ

委員長 新会社設立を担当する責任者

例えば、取締役総務部長、

取締役研究所長、など

メンバー 新会社の設立に関係する役員 3名程度

事務局 委員長の出身部門の従業員

役 割 職務ごと評価(点数付け)

|

|

- 職務記述書作成グループ(説明済)

グループ長 評価者グループの委員長が所属する部門の管理者

(対象とする職位に応じた人選が必要)

メンバー 関係する部門の管理者(課長レベルが望ましい)

役 割 職務記述書の作成

|

5.5.2 評価基準

職務評価にかかる基準は会社ごと作成することが望ましい。下表は参考である。

5.5.3 維持

評価した結果は、その職務記述書に改訂があった場合、あらためて評価しなおす。

5.5.4 職能評価点数と等級化および賃金

上記で評価した点数(最右列)は次のように等級化する。

- 業界平均賃金

その業界における平均賃金をあらかじめ調べておく(例えば下記によって)。

- 業界の組合の統計

- 賃金センサス

- 同業者からのヒアリング

- 結びつけ

評価者グループは話し合いながら賃金に結び付ける。

この際、評価が低くなり、低いままで実施されれば従業員が流出し、高ければ優秀な従業員の採用が可能になる。

- 等級改訂

等級改訂は次の二つの場合に生じる。

- 職務の格付けの変化

職務の格付けの変化とは、組織改編、事業の成長・縮小、職務の社会的地位の変化などで生じる。

例:

保守員の故障回復に伴い、新需要を掘り起こすことが可能になったため、職務の重要性が高まった。

- その職務に就く人の等級変化

役員、従業員の能力の変化に伴い、成果に向上がみられるなど、その人の等級変化が生じることがある。

例:

プログラマーがプロジェクトマネージャーの実質的補佐をしてプロジェクトを取りまとめるようになった。

5.6 給与体系

給与には基本給、手当、賞与がある。それぞれの要点を述べる。

5.6.1 基本給

(1)範囲をもって設定

基本給はある範囲で設定する。すなわち、職務サイズを基にした等級ごと、その等級の中央値を定め、それから±10〜25%の幅を設定して、その範囲の中で基本給をコントロールする。

(2) 考え方

ジョブ型勤務は職務に給料が支払われる制度である。しかし、同一職務内といえども給与が固定されるわけではない。労働市場および職責(=職務を実際に実行し、その結果としての成果)によって基本給は調整される。

- 労働市場による調整

労働市場の背景によって調整する。給与が業界全体に上昇傾向にある場合、範囲のなかで中央値より高くし、逆に下落傾向にある場合、範囲のなかで中央値より低くして、給与額をコントロールする。

- 職務を超えた異動

そのマネジャーまたは従業員が異なる職務に異動した場合、該当する職務の職務サイズに応じた基本給になる。

- 職務内調整

一つの職務内での調整のイメージを示す。下図は、中央値から出発し、高い評価を得て基本給が上がる場合と低い評価を得て下がる場合を示す。いったん下がった場合も評価によって上がることもあり、逆のこともありえる。

5.6.2 手当17

(1)原則

ジョブ型勤務は職務と給料とが結びついた制度である。手当のうち、例えば家族手当、皆勤手当、営業手当、暑熱手当などはない。ただし、日本の法律は次の法定福利費を要求するため、下記は必須である。

|

| 注:数値例は賃金に対する比率(%)。会社によって異なる |

(2)例外

例えば、結婚一時金、出産祝い金、災害見舞金などを支給することを妨げるものではない。従業員をどのように処遇するか(=どの程度の人材を確保するか)は会社の考え次第である。

5.6.3 賞与

(1)基本

ジョブ型勤務は職務に給与を支払う制度であるが、次の要因(例示)によって賞与(ボーナス)を支払うことが望ましい。ここで望ましいというのは、会社業績が悪い場合、使用者は支払うことを従業員に約束できないという意味である。

(2)考え方

賞与は職務の違いによって異なる変動の幅に設定する。イメージを示す(下図の固定給は基本給+支払うことが約束された福利費)。実際には各種調査(例えば「賃金センサス」など)を基に設計する。

- 職位による差異

職位が高くなるほど、賞与の比率を高く設定する。さらに職責に対応する成果に応じて変動するようにする。

- 職種による差異

賞与は、その職務が異なれば、異なるように設定する。ここでは保全職と設計職とを示す。下図は保全職と設計職とで固定給・賞与の額に違いがありように描いたが、会社によって異なることは言うまでもない。

- プロジェクトによる差異

賞与はプロジェクトごとその成果により異なるように設定する。プロジェクトのメンバーに対する評価はプロジェクトマネージャーが評価する。リーダーシップを取りやすくなり、かつプロジェクトの成果が賞与に反映されることによりモチベーションにつながるからである。

5.7 雇用契約

- 相談(採用)

さて、諸準備は整った。元組織で働いている移籍候補者が、新会社で職務型勤務に応じてくれるか否か、一人ひとりに相談しなければいけない。拒否者が現れ新会社で予定する従業員数が不足する場合、外部から採用することになる。

|

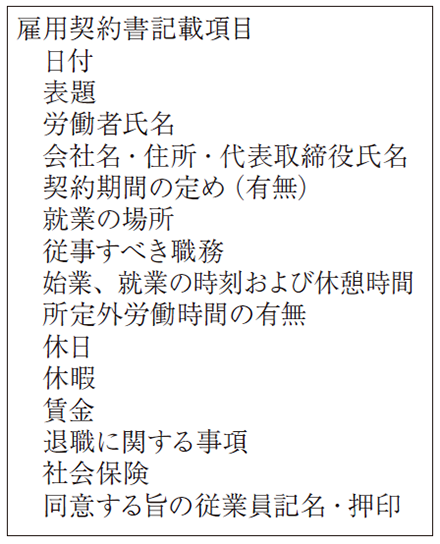

- 雇用契約書

雇用契約書に記入するべき事項は右枠のとおりである。

退職に関する事項のなかの「解雇の理由」は次のようになる。

解雇の理由

- 心身の故障により業務に耐えられないとき

- 勤務成績、職務遂行能力または能率が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としてふさわしくないと認められたとき

- 極めて軽微なものを除き、職場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき

- 当労働契約にかかる職務がなくなったとき

技術の進歩、社会情勢の変化、当社事業の変化、顧客の状況の変化等を含む

- 会社の休廃止または縮小その他事業の運営上やむをえない事情により、従業員の削減が必要なとき

|

|

5.8 実施

実施する。

新たな組織にジョブ型勤務を導入する場合は採用にあたり丁寧に説明する。既存組織から一部組織を切り出す(=独立した株式会社にする)場合はこの案が固まりつつある段階で対象とする従業員に説明する。

最期は社長が決断する。そのうえでマネジメントサイクル(計画、実施、軌道修正)に従い、実施したあとのフォローをする。

6 最後に

本項は技術者を想定にして論じてきた。技術者のなかでも、「3.2 分類」における一領域に該当する技術者を対象にした。しかるに、この分野はAI(人工知能)で対応する動きがある。ここでAI(人工知能)とIT技術との関係について補足する。

6.1 ITスキル標準を用いた職務内容定義

独立行政法人情報処理推進機構(通常、IPA)はITエンジニアに関する人材育成の指標となるITスキル標準(ITSS)を公表した。これをもとにITエンジニアの職務記述を明確化できるのではないか。

その結果、企業内でのキャリア形成のためのキャリアパスが明確化するばかりではなく、共通尺度に基づく記述「ものさし」であることから、必要なスキルのセットを外部から調達するさいにおいてもその職務記述は有効であると考える。従って採用・転職に当たって、適切な尺度を提供できる可能性を持つと思う。

6.2 考慮すべき論点

(1)職務内容の明確化に伴うAIによる代替可能性

職務内容の記述が明確化されることにより、仕事の手順や範囲が明らかになる。それは同時にAIなどを利用したコンピューターシステムによる代替可能性を開くものであるとも言える。

事実、アメリカではパラリーガルと呼ばれる弁護士候補者の仕事のAIによって代替が進み、パラリーガルの失業が顕在化しつつあると言われている。

半面、現状では職務定義の曖昧な日本の弁護士事務所では、AIによる代替問題は現状では深刻でないと指摘されている。

また、みずほ銀行などではフィンテック技術を活用し、行員の業務を大幅に軽減する方針が示された。銀行業務は定型的なものが多いので、コンピュータ処理と親和性が高いのだろう。この新方針により、将来的な行員の削減・配転は不可避といえる。

このように職務記述の明確化にあたっては、近い将来のAIによる代替可能性も視野に入れ、対応を考慮しておくことが望ましい。

(2)ピクセルワーカーの可能性

現代のコンピュータ関連技術の発展は、仕事の環境を大きく変えた。業務遂行のためには、以前のように会社という建物の一室に人が集まる必要性が、大きく低減された。いつでもどこでも、仕事をすることが可能になりつつある。

こうした状況と、作業標準に基づく職務記述の明確化とは、各人に自分のスキルの現状と将来性とを知らしめ、スキルの活用の工夫を促す側面を持つ。物理的な制約が取り払われているのであるから、各自のスキルは自由に組み合わせ得るものとなり、新しい仕事を主体的に創造していく余地も生まれる。仕事は定型的なものというより、プロジェクト単位で生成・遂行されていくイメージだ。これをピクセルワーカーと称するらしい。

各自にとっては可能性が広がると同時に、失敗や失業のリスクも含め、自己責任の範囲が広がる。これに対する心構えも大切と考える。

*謝辞

本項は、粗原稿の段階で、下記の方々に読んでいただき、誤字・脱字のレベルから内容にわたるまで指摘・示唆をいただいた。部分的に加筆していただいた個所もある。感謝する次第である。もちろん、文責は私・左近祥夫にある。

近藤伸拡、佐野隆弘、田口哲夫(あいうえお順)

以上

- <引用>

- 16 本項は本寺大志著「職務をベースにした人事・賃金制度改革」労政時報3902号を参考にした。

- 17 左近祥夫著「標準原価」日刊工業新聞社p.59から引用

|