事故防止のための維持管理が重要な時代

項目別に弱点を添削指導,論文の書き方もマスターできる!

2025年度コンクリート診断士 完全合格対策講座(東京・大阪)

通信教育3カ月コース(猶予期間:3ヵ月→在籍期間は6ヵ月となります)

※スクーリング付き

通信教育で,コンクリート診断士に必要な専門知識と論文作成に必要な知識,情報を取得する。論文の書き方をマスターする。さらに,講座で合格のための要点を取得して,合格を確実にする。

[関連セミナー]

資格試験にチャレンジする前に知っておくべきコンクリート基礎講座

(東京・オンライン)

【開催日】東京:2026/2/7(土) オンライン:2026/2/14(土)

- ◎受講料

- 66,000円(消費税込)※添削料,テキスト代,スクーリング料を含みます。

- ◎担当プロフェッサー

- 田淵一光氏 建設実践研究所 代表

東京会場 |

大阪会場 |

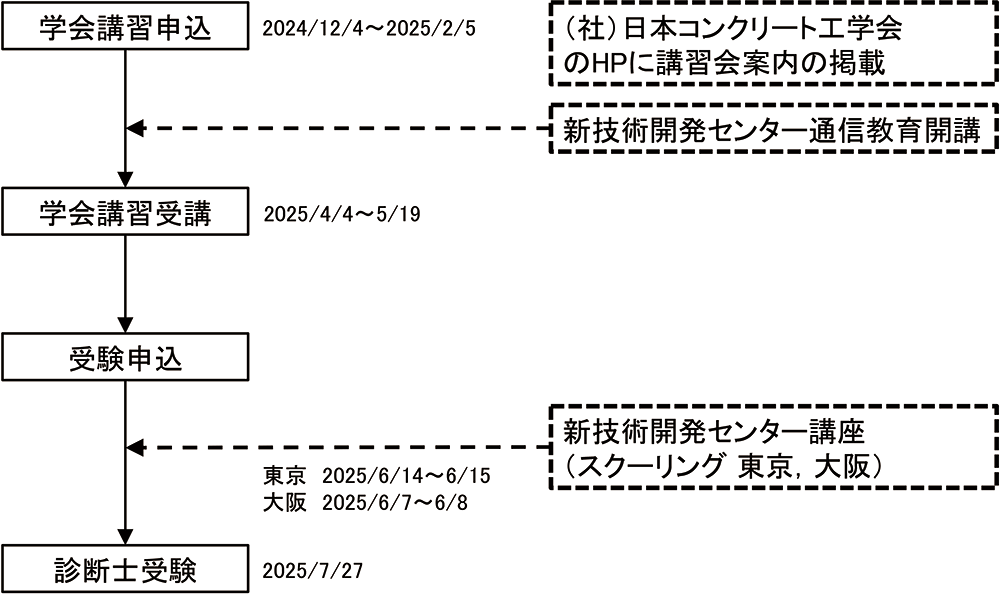

●コンクリート診断士受験のタイムスケジュールと講座の関係

受験には,主催者の公益社団法人日本コンクリート工学会が開催する講習(eラーニング)参加が必須です。

ただし,2024年度診断士講習受講者は2025年度の受講は免除されます。2023年度以前の受講者は再度受講が必要です。

参考として受験日程と新技術開発センター講座の関係を示しました。受講生にとって円滑な受験の流れとなるように考慮しました。(日程の詳細は,変わることがありますので,日本コンクリート工学会で公表される日程を必ずご確認ください。)

- 大変お世話になっております。コンクリート診断士受験対策講座を受講した者です。

このたびコンクリート診断士試験に合格しましたのでご報告致します。

択一は29問正解でした。

■講座で良かった点

- 択一対策の模擬試験問題がものすごく難しかった。

とてもハードでくじけそうになったのですが、それで、かなり鍛えられました。特に複合劣化の話や、劣化速度が色々な条件により変わる理由を理路整然と教えて頂きました。択一式の勝敗の分かれ目になりそうな3問ぐらいは、このような難問レベルの問題群からの出題だったように思います。それをきちんと取れた結果として、29問という結果が出たのではないかと思います。またそれは、記述式にも良い影響が出たと思います。 - 記述対策のテキストでは、勝ちパターンの解答例を何度もこなすことにより、難なく試験会場で答案が浮かぶようになりました。

- 記述については、スクーリングがものすごく役に立ったように思います。何度も書くことにより、答案をまとめる力がものすごく伸びました。

- そして、先生からのアドバイス通り、択一をしっかりと直前にがんばった結果、合格することができました。

- 択一対策の模擬試験問題がものすごく難しかった。

- スクーリング受講時、自分の論文作成能力がないことを痛感し、御社のテキストで模範解答(ブロック編集)をひたすら練習した。

なんとか試験までに自分で文章の構成が出来るようになった。

セミナーを受講してコンクリート診断士試験に1発合格することが出来ました。

先生に諦めないでと言われて最後まで勉強を続けることが出来ました。

本当にありがとうございました。 - テキストが択一試験に向けた知識の整理に役立ちましたし、講習時に筆記の練習を繰り返すことにより、論文試験の書き方が身につきました。

- 親切にご指導頂き、ありがとうございました。通信講座だけでなくスクーリングを受けて良かったです。書く練習はもちろんこと、他の受験生の方々を目の当たりにしてモチベーションアップになりました。

- 実践的な問題を解き、客観的に評価して頂くことで、自分の弱点を知る事が出来ました。とても充実した内容で満足しました。ありがとうございました。

- テキストは内容が整理されており、役立った。問題集も出題数が多くて、試験に役立った。

- センター独自の問題集がとてもよかったです。過去問だけでは今回の択一を解くのは難しかったと思います。

●コンクリート診断士試験の概要

(1)コンクリート診断士制度とその現状

戦後の復興期から今日まで社会資本整備によりストックされたコンクリートは,すでに100億m3程度と膨大な量に及びます。これらのコンクリートは年月を経て,物理的寿命を迎えたり,社会的要請に適応できなくなり問題となっています。そこで,コンクリート診断や維持管理に関する専門技術者を養成するために,コンクリート診断士制度が発足しました。

実態も,役所ではコンクリート技術者が不足しているのが現状で,コンクリートに関するトラブル処置,問題に関して「コンクリート診断士の調査所見」を求められることが多くなりました。今話題の技術資格です。

- ●コンクリート診断士に求められる能力

- コンクリート及び鉄筋の診断に必要な「計画,調査,測定,管理,指導及び判定」能力

- 品質劣化に関する予測及び対策等を実施する能力

下記のとおり,コンクリート実務の専門家を対象としています。

- コンクリート主任技士,コンクリート技士,一級建築士,(特別上級・上級・一級)土木技術者,技術士(建設部門,農業部門−農業土木),RCCM(鋼構造及びコンクリート),コンクリート構造診断士,一級(土木,建築)施工管理技士などの有資格者

- 土木,建築課程卒業者で所定の実務経験者(学歴に応じて4〜8年)

下記の筆記試験で合否を判定。

- 4肢択一問題

- 記述式(論文)問題(コンクリート診断能力を問う)

●講座の内容

(1)通信講座申込後,テキストと実力養成問題を送付。ご受講生は,原則としてスクーリングまでに練習問題と論文を3回に分けて講師に返送。講師は,項目別に弱点を指導。

| 回数 | 4肢択一対策 | 記述式対策 |

|---|---|---|

| 第1回 | 変状,劣化 | コンクリート診断士問題(1) |

| 第2回 | 調査方法,評価判定 | コンクリート診断士問題(2) |

| 第3回 | 補修・補強,図表計算問題 | コンクリート診断士問題(3) |

(2)スクーリング

コンクリート診断知識の総仕上げと実力向上を図り合格を確実にする。

-

1日目

2025年6月14日(土)東京 , 2025年6月7日(土)大阪

4肢択一対策講座

過去問題分析より,専門知識の理解と練習問題による実力審査

9:30〜12:00 変状,劣化

13:00〜17:00 調査方法,評価判定,図表計算問題

-

2日目

2025年6月15日(日)東京 , 2025年6月8日(日)大阪

記述式対策(論文対策)

9:30〜12:00 論文作成情報と論文の書き方

13:00〜15:00 論文演習と添削指導

15:00〜17:00 問題の書き方,論文演習と添削指導

- 添削指導

スクーリング時にもその場で答案を作成いただき,その場で添削指導いたします。

●テキスト内容

- §I 四肢択一式問題対策編

- ● はじめに

- 1 試験の概要と学習の要点

- ● はじめに

- 1.1 試験日程

- 1.2 試験科目

- 1.3 合格基準

- 1.4 合 格 率

- 1.5 出題傾向と学習の要点

- 1.2 試験科目

- 2 変 状

- 2.1 出題傾向と対策

- 2.2 変状の特徴及びその原因

- 3 劣 化

- 3.1 出題傾向と対策

- 3.2 劣化原因と劣化分類

- 3.3 中性化

- 3.4 塩 害

- 3.5 アルカリシリカ反応(ASR)

- 3.6 凍 害

- 3.7 化学的腐食

- 3.8 疲 労

- 3.9 火 災

- 3.10 溶 出

- 3.2 劣化原因と劣化分類

- 4 調査手法

- 4.1 出題傾向と対策

- 4.2 反発度法

- 4.3 組織構造、配合・化学成分

- 4.4 弾性波法、電磁波法

- 4.5 電気化学的測定

- 4.6 中性化深さ

- 4.7 塩化物含有量

- 4.8 アルカリ骨材反応 (アルカリシリカ反応(ASR))

- 4.9 鉄筋腐食量

- 4.10 圧縮強度試験

- 4.11 火 害

- 4.2 反発度法

- 5 評価・判定

- 5.1 出題傾向と対策

- 5.2 共通する判断方法

- 5.3 中性化

- 5.4 疲 労

- 5.5 ひび割れ

- 5.6 塩 害

- 5.7 アルカリシリカ反応(ASR)

- 5.8 凍 害

- 5.9 化学的腐食

- 5.10 溶 出

- 5.11 火 害

- 5.12 記述式対策に必要な関連知識

- 5.2 共通する判断方法

- 6 補修・補強

- 6.1 出題傾向と対策

- 6.2 補修・補強の定義

- 6.3 各種補修工法

- 6.4 ひび割れ補修工法

- 6.5 塩害対策

- 6.6 劣化要因と補修計画(記述式対策に必須)

- 6.7 各種補強対策 (記述式対策に必須)

- 6.2 補修・補強の定義

- 7 図表計算問題

- 7.1 調 査

- 7.2 評価・判定

- 7.3 構造計算に関する問題

- 7.2 評価・判定

- §II 記述式対策編

- 1 試験の概要

- 1.1 出題傾向

- 1.2 学習の要点

- 2 技術論文の文書作法

- 2.1 論文作成の基本

- 2.2 図、表(写真)の活用

- 2.3 論文構成と文書記号

- 2.4 全体をスリムにまとめる

- 2.5 一読してわかる文書

- 2.2 図、表(写真)の活用

- 3 論文作成の実際

- 3.1 診断技術問題

- 3.2 解答例

- 4 添削指導

- 4.1 添削指導要綱

- 4.2 練習問題